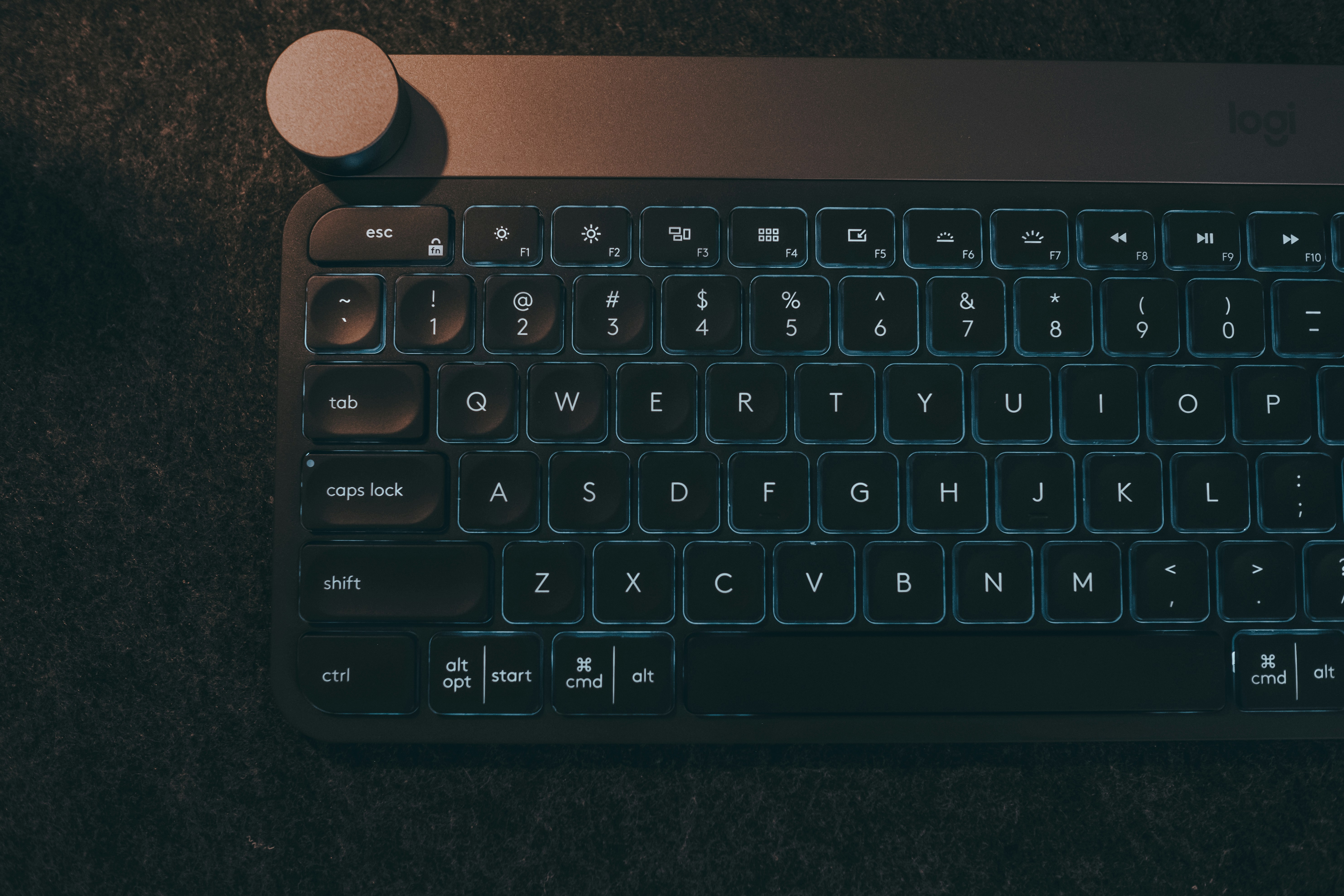

長時間作業で疲れないためのキーボード&マウス選び|在宅ワークを快適にするための実践ガイド

はじめに

在宅ワークやテレワークが普及し、1日の大半をパソコンの前で過ごす人が増えました。

その中で「肩こりがひどい」「手首が痛い」「指がしびれる」といった悩みを抱える人は少なくありません。実はその原因の多くが、キーボードやマウスの選び方にあります。

クリックやキー入力のそれぞれ一回は大したことないかもしれませんが、長時間作業すると、実はかなりの負担になっています。

長時間作業を前提にした入力デバイスを選ぶことで、疲労を軽減し、集中力を長く維持できます。

本記事では、初心者がまず押さえるべき基本的なポイントから、中級者向けのエルゴノミクス製品や高機能デバイスの選び方まで、実践的に解説します。

なぜキーボードとマウス選びが重要なのか

1. 身体への負担を軽減する

安価で一般的なキーボード・マウスは、長時間の使用を想定していないことが多く、手首や肩に負担がかかります。正しいデバイスを選ぶだけで、慢性的な疲れを防げます。

2. 作業効率を高める

キー入力のしやすさやマウスの操作性が向上すると、タイピングミスが減り、作業スピードも自然と上がります。

3. 集中力を維持する

快適な操作感は「疲れを感じにくい」ことにつながります。余計なストレスが減り、長時間の作業でも集中しやすくなります。

基礎編:キーボード選びのポイント

配列とキーサイズ

・日本語配列(JIS)と英語配列(US)がある

・初心者は慣れた配列を選ぶのが無難

・キー間隔が狭すぎるとタイピングミスが増えるため注意

キースイッチの種類

・メンブレン:安価で静か、初心者向け

・パンタグラフ:ノートPCに多い、薄型で軽快

・メカニカル:打鍵感がしっかり、耐久性が高い(赤軸=軽い/青軸=カチカチ音あり/茶軸=バランス型)

キーピッチとストローク

・キーピッチ:18〜19mmが理想的

・ストローク:浅いほどスピード重視、深いほど打鍵感がある

テンキーの有無

・数字入力が多い人はテンキー付き

・マウス操作との行き来が多い人はテンキーレスで肩幅を狭めると楽

リストレストの有無

・長時間タイピングするならリストレスト付きが手首に優しい

・別売りのリストレストを組み合わせてもよい

基礎編:マウス選びのポイント

サイズとフィット感

・手の大きさに合ったマウスを選ぶことが重要

・小さすぎると指先に負担が集中、大きすぎると手首を痛めやすい

重さ

・軽いマウス:素早い動きに向いている

・重いマウス:安定した操作感で精密作業に向く

接続方式

・有線:遅延が少なく安定

・無線:ケーブルが邪魔にならない。最近は遅延もほぼ解消されている

ボタン数

・ブラウザ戻る/進むボタンがあると効率的

・ショートカットを割り当てられる多ボタンマウスは作業効率を劇的に上げられる

実践編:長時間作業を支えるエルゴノミクスデバイス

エルゴノミクスキーボード

・キーが左右に分かれており、自然な腕の角度でタイピングできる

・肩や首の負担を大幅に軽減

・慣れるまで時間がかかるが、中級者以上におすすめ

メカニカルキーボード+静音軸

・カチカチ音が気になる人は「静音赤軸」などを選ぶ

・快適な打鍵感と静音性の両立が可能

トラックボールマウス

・手首を動かさずに親指や人差し指で操作するため、腱鞘炎予防に効果的

・慣れると通常マウスより快適に感じる人も多い

垂直マウス(バーティカルマウス)

・手首をひねらず自然な握手の形で持てる

・腱鞘炎や手首の痛みに悩む人に強くおすすめ

中級者向けの工夫

キーボードショートカットとの組み合わせ

・ショートカットキーを覚えると、手の移動が減り疲労も軽減

・特にコピー&ペースト、ウィンドウ切り替えは必須

デバイスを複数用意して使い分け

・トラックボールと通常マウスを交互に使う

・状況に応じてテンキー付き/なしキーボードを切り替える

定期的なメンテナンス

・キーキャップを外して掃除する

・マウスソール(底の滑り止め)を交換する

・バッテリーや電池切れに備えて予備を用意

よくある失敗と対策

安さだけで選んでしまう

→ 長時間の負担が大きく、買い替えが早まる。結果的にコスト高に。

高機能すぎて使いこなせない

→ 必要な機能に絞って選ぶ。特に初心者はシンプルさを重視。

手首や肩の痛みを放置する

→ 違和感を感じたら早めにデバイスを見直す。悪化すると長期的に仕事に支障が出る。

まとめ

長時間の作業で疲れないためには、自分の体に合ったキーボードとマウスを選ぶことが最も重要です。

・基礎編では「サイズ・配列・スイッチ・接続方式」を押さえる

・実践編では「エルゴノミクスキーボード・トラックボール・バーティカルマウス」などを検討

・中級者は複数デバイスを使い分けたり、ショートカットを組み合わせるとさらに効率化

デバイスは「ただの道具」ではなく、健康と生産性を支える投資です。ぜひこの記事を参考に、自分に合った相棒を見つけてください。

関連記事

👉 自宅の作業環境を快適オフィス級にする照明テクニック|集中力と印象を高める照明の知恵

👉 在宅ワークで集中力を維持するための時間術|初心者から中級者に向けた実践ガイド

👉 自宅で快適に働くためのデュアルディスプレイ活用法

👉 プログラミング独学で挫折しやすい理由と解決法|未経験者が成功する学習法とは?